学習指導要領では、小学校3年生で、「時刻と時間の求め方・時間の単位「秒」の概念」を教えることになっています。

子どもが「時間の計算」を難しく感じるのには、次の2つの理由があると思われます。

1.2年生までの時計の学習が不十分である。

2.日、時、分、秒の概念と単位関係が理解しにくい。

なので、この二つをクリアする必要があります。

1と思われる場合は、こちらをお読みください。

時刻と時間の違いを明確にする

「時間」の計算の前提として、時刻と時間の違いを明確にしておく必要があります。日常生活の中では、「時間」を「時刻」の意味でも使っていますので、算数では明確にしておかなければなりません。

「時刻」は、点であり、幅を持たない時間の概念であることを確認します。具体的に、アナログ時計のメモリを指して「ここが時刻」「・・時・・分が時刻」と教えましょう。

時刻と時間を求めるときもたし算・ひき算を使うこと

1時という時刻から2時という時刻までの「時間」は、1「時間」です。このことを、模擬時計やアナログ時計で納得した上で、

1時+1時間=2時

2時-1時間=1時

2時-1時=1時間 (慣れるまで単位をつけておきます)

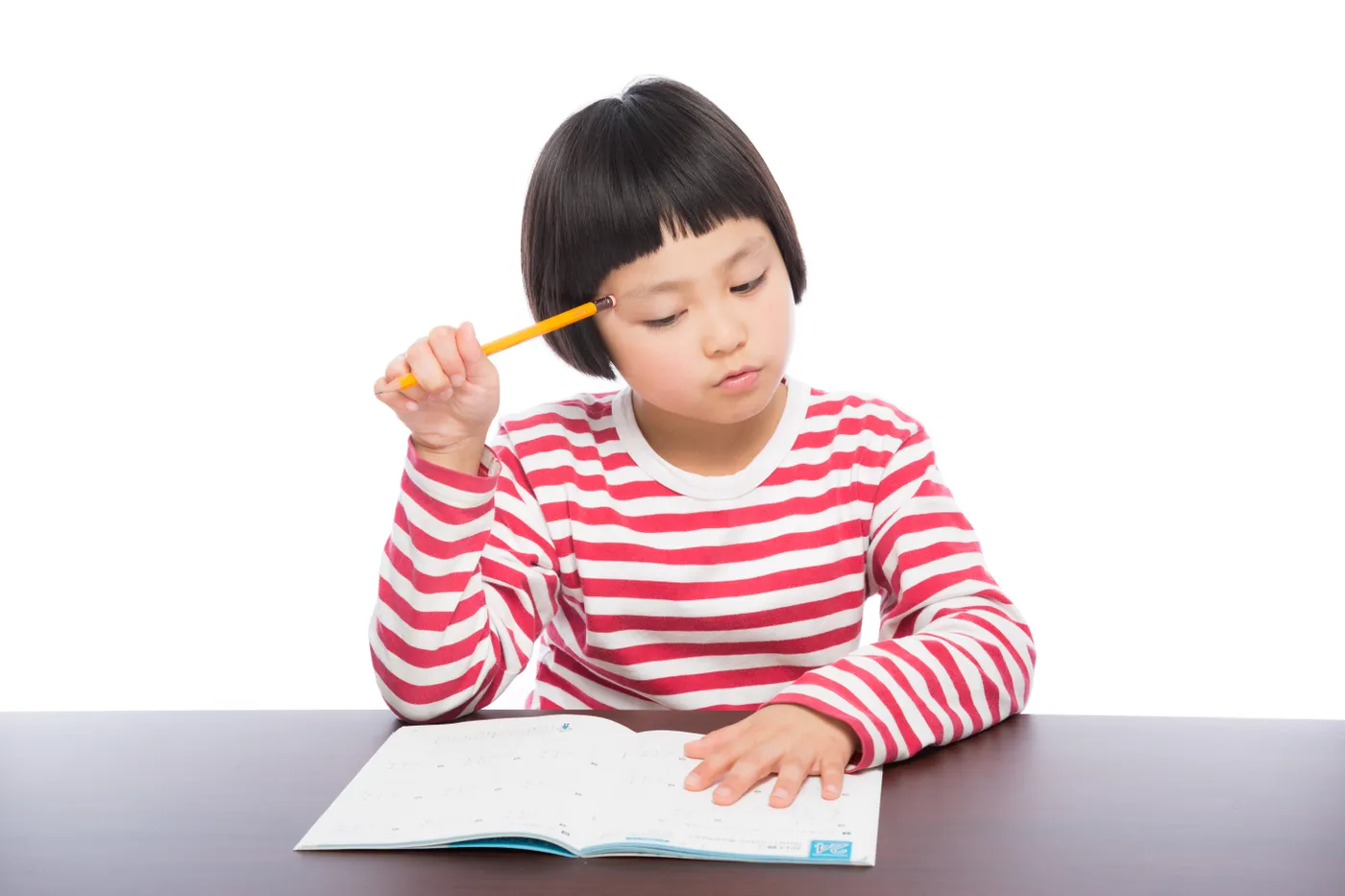

同様に、1時30分から1時35分までの時間は、5分です。このことを、模擬時計やアナログ時計で確認しながら時刻と時間を求めるときもたし算・ひき算が使えることを学びます。

(1時)35分-(1時)30分=5分

(1時)30分+5分=(1時)35分

(1時)35分-5分=(1時)30分

できれば、これを筆算でもやれるようにしましょう。

午前と午後の関係を理解して計算する

時間の計算には、午前・午後をまたぐ場合があります。その場合は、午後を13時から24時まで24時間制で読み替えることができていなければなりません。

時刻と時間を求めるときも繰り上がり・繰り下がりがあること

また、1時間を越える計算では繰り上がり・繰り下がりが生じます。

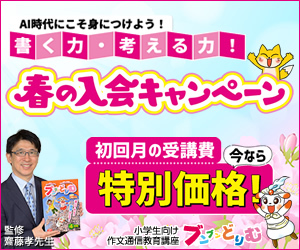

例えば、午前11時40分から1時間30分過ぎると、午後1時10分ですが、

この場合、3年生は通常次のように答えを導き出します。

①午前11時+1時間=12時

②40分+30分=70分=1時間10分

③12時+1時間10分=13時10分=午後1時10分

これも、アナログ時計で確認しながら理解させたいものです。頭のいい子は、上記3段階を頭の中でイメージして答えを出せるかもしれませんが、プリントやテストなどでは自分で余白に時計を書いて考えるのもいいですね

時間の計算には60進法を使うこと

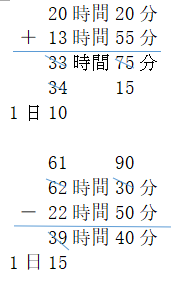

上記②では、60分=1時間という60進法が顔を出します。教科書ではほとんど扱いませんが、60で繰り上がり・繰り下がりがある筆算を嫌がらない子には教えてもよいでしょう。

時間の計算の学習は5年生での速さの学習につながります

3年生なりに、時・分・秒の単位関係に慣れておくことが大切です。5年生での速さの学習で、時速・分速・秒速の学習につながるからです。

3年生に「時速・分速・秒速」という言葉を教える必要はありませんが、日常の具体的な場面での会話に盛り込むなどするといいですね。

例えば、散歩するときに「1分間に100m歩くと1時間で何キロ歩くことになるかな?」とか「1秒に1回心臓がドキンとすると、1分間や1時間では何回ドキドキする?」などというクイズを出すといいかもしれません。